第2回パネルディスカッション「生成AIとフェイクニュース」前編

2025年2月6日、一般社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(以下ACCS)は「AI技術の進歩と著作物の真正性に関する"取組を理解"~生成AIとフェイクニュース~」と題する基調講演とパネルディスカッションを開催しました。

AIの発展を加速させるための公益的な役割を担うACCSでは、今年度から「生成AIと著作権」に関する取り組みを開始しました。第二弾として「AI技術の進歩と著作物の真正性に関する取組を理解」するために、ファクトチェックに取り組む活動家による基調講演と、各界の著名人をパネラーとして招き、AIの急速な普及による課題と解決策について理解を深めるきっかけの場を提供しました。

セミナーの冒頭で、コンピュータソフトウェア著作権協会の和田理事長が、ビデオで挨拶しました。和田氏は「本日のパネルディスカッションは、フェイクニュースがテーマです。現在、私たちが入手する情報は、新聞やテレビだけではなく、インターネットのニュースサイトや、SNSに動画サイトなどから多くの情報を得ております。インターネットからの情報の中には、偽情報いわゆるフェイクニュースがあります。フェイクニュースの作成が AI の登場により、安易かつ巧妙になり、例えば、政治家の映像が偽装されたり、発言が改変されたり、災害の発生時の被害状況が誤って伝えられるなどのリスクを抱えております。

企業の活動においても、ニュースリリースなどの情報発信が、何者かにより株価操作などの目的に内容を改変されて拡散し、それが炎上騒ぎになってしまう、といった被害も考えられます。我々はどうすれば、発信する情報の真正性を保つことができるのでしょうか?」と問いかけます。

そして「基調講演とパネルディスカッションを通して、皆様の企業情報を守るための一助となれば幸いです」と結びました。

基調講演 「偽情報が溢れる現代社会のメカニズムと対策」

基調講演には、日本ファクトチェックセンター (JFC)のファクトチェッカーでジャーナリストの古田大輔氏が登壇し、偽情報が溢れる現代社会の調査結果やメカニズムについて講演しました。

セミナーの冒頭で、コンピュータソフトウェア著作権協会の和田理事長が、ビデオで挨拶しました。和田氏は「本日のパネルディスカッションは、フェイクニュースがテーマです。現在、私たちが入手する情報は、新聞やテレビだけではなく、インターネットのニュースサイトや、SNSに動画サイトなどから多くの情報を得ております。インターネットからの情報の中には、偽情報いわゆるフェイクニュースがあります。フェイクニュースの作成が AI の登場により、安易かつ巧妙になり、例えば、政治家の映像が偽装されたり、発言が改変されたり、災害の発生時の被害状況が誤って伝えられるなどのリスクを抱えております。

企業の活動においても、ニュースリリースなどの情報発信が、何者かにより株価操作などの目的に内容を改変されて拡散し、それが炎上騒ぎになってしまう、といった被害も考えられます。我々はどうすれば、発信する情報の真正性を保つことができるのでしょうか?」と問いかけます。

そして「基調講演とパネルディスカッションを通して、皆様の企業情報を守るための一助となれば幸いです」と結びました。

基調講演 「偽情報が溢れる現代社会のメカニズムと対策」

基調講演には、日本ファクトチェックセンター (JFC)のファクトチェッカーでジャーナリストの古田大輔氏が登壇し、偽情報が溢れる現代社会の調査結果やメカニズムについて講演しました。

古田氏は、朝日新聞記者からBuzzFeed Japan創刊編集長を経て独立し、2020-2022年にGoogle News Labティーチングフェローを経験して、2022年9月に日本ファクトチェックセンター編集長に就任しました。

講演の冒頭で古田氏は「現状がどれだけひどい状況か説明したいと思います」と切り出し、1,800万円の予算をかけて日本で2万人を対象とした偽情報の広がりを示す調査結果を報告します。調査は、2023年に実際に拡散された偽情報を15本選び、2万人に「見たことがありますか?」と聞いています。その結果、最低でも1つの偽情報を見たことがある人は、37%に達しました。古田氏は「皆さんが今日ここの会場に来るまでの間に、最低 1 個は偽情報を見聞きしているぐらいに溢れかえっています」と指摘し、「もし、スマホ持ってない、パソコン持ってない、新聞、テレビ、ラジオ、一切見ない、友達が一人もいなくて、誰とも喋らないのであれば、偽情報を見ないってことが可能です。けれども、それ以外であればもう間違いなく、毎日毎日偽情報を見てなおかつ気づかないんです」と現状を訴えます。

●偽情報を事実だと捉えてしますメカニズム

なぜ偽情報を見ても気が付かないのか、そのメカニズムについて古田氏は「2万人の調査で偽情報を見た人に『これ事実だと思いますか?』と聞くと、平均で51.5%が『事実だ』と応えたのです。人は騙されるのです。基本的に、人は情報を事実だと受け止めがちです。その背景にあるのはバイアスです。専門的な分野であれば騙されないのでしょうが、すべての分野に詳しい人間なんていませんよね」と説きます。

日本ファクトチェックセンターでは、情報を3つの分野に整理しています。ひとつは誤情報、次に偽情報、そして悪意ある情報です。この中で偽情報は、誰かがわざと意図的に作った誤った情報操作になります。古田氏は「偽情報を作る人は、故意犯、確信犯、愉快犯の3つに分類されます」と整理します。

故意犯は、偽情報で政治的や経済的な利益を得ようとする人です。確信犯は、偽情報を正しいと信じ込む人です。そして愉快犯は、誰かが騙されるのを見て楽しむ人になります。これらの意図的な人たちに加えて、古田氏は「偽情報を単に拡散する人たちがいます。その人たちのモチベーションは、情報の発信者を信じ切っていたり、状況に熱狂してとにかくシェアしちゃう、といった行動に出ます。2万人の調査でも、2割くらいの確率で人はシェアしてしまいます」と偽情報が拡散されるメカニズムを説明します。

●国家規模での偽情報拡散や選挙とSNSの影響

「海外からの情報工作が増えています」と古田氏は、国家規模で偽情報が拡散されている現状に触れます。「アメリカのグローバルエンゲージメントセンター(GEC)がまとめた報告書では、中国が世界中でどんな情報工作を仕掛けているのかレポートしています。また、イギリスのlogically.aiでも、福島第一原発から処理水を海洋放出した時に、中国が世界中でどういう影響工作を仕掛けていたのかレポートにまとめています」と国家規模での偽情報拡散をファクトチェックする機関を紹介します。

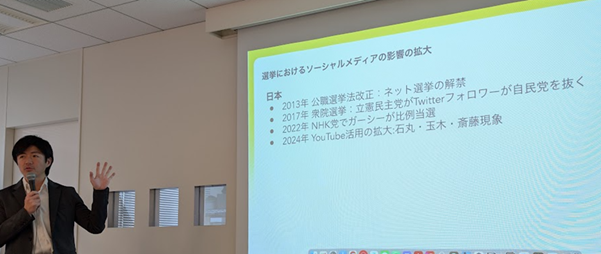

そして、選挙におけるSNSの影響力について、日本の兵庫県知事選挙を例に取り上げます。古田氏は「振り返ってみると、米国でオバマ大統領が当選した時は、Facebook選挙と呼ばれていました。Facebookの旋風がオバマを大統領に押し上げたといわれています。2016年はトランプになりました。そうした他国の動向から見ると、日本にSNSの波が届いたのは、とても遅かったと感じます」と分析し、「兵庫県知事選挙では、辞職前に15.2%だった斎藤氏の支持率が、再選後は76%の評価になっていました。これは明らかにソーシャルメディアの影響です。有権者へのアンケートでも、投票の参考にしたものの1位がSNSや動画サイトで30%に達していました。新聞・テレビの24%を上回っていたのです。おそらく、史上初の選挙だったと思います」と説明します。

さらに調査によれば、SNSや動画を参考にした有権者の70%以上が斎藤氏に投票していました。別の調査によれば、90%に達しています。その一因について、古田氏は「立花さんの動画の影響は大きかったと思います。神戸新聞は、同氏の動画視聴が累計で1,700万回と調査していますが、それ以外のアカウントでシェアされた回数を含めると、おそらく1億回を超えるようなビューがあったと思います。新聞やテレビなどの報道機関は、選挙前になると公正を期すために個別候補者の情報を報道しなくなります。その空白期間に兵庫県の有権者はSNSを見て投票先を決めたと考えられます」と分析します。

古田氏は、朝日新聞記者からBuzzFeed Japan創刊編集長を経て独立し、2020-2022年にGoogle News Labティーチングフェローを経験して、2022年9月に日本ファクトチェックセンター編集長に就任しました。

講演の冒頭で古田氏は「現状がどれだけひどい状況か説明したいと思います」と切り出し、1,800万円の予算をかけて日本で2万人を対象とした偽情報の広がりを示す調査結果を報告します。調査は、2023年に実際に拡散された偽情報を15本選び、2万人に「見たことがありますか?」と聞いています。その結果、最低でも1つの偽情報を見たことがある人は、37%に達しました。古田氏は「皆さんが今日ここの会場に来るまでの間に、最低 1 個は偽情報を見聞きしているぐらいに溢れかえっています」と指摘し、「もし、スマホ持ってない、パソコン持ってない、新聞、テレビ、ラジオ、一切見ない、友達が一人もいなくて、誰とも喋らないのであれば、偽情報を見ないってことが可能です。けれども、それ以外であればもう間違いなく、毎日毎日偽情報を見てなおかつ気づかないんです」と現状を訴えます。

●偽情報を事実だと捉えてしますメカニズム

なぜ偽情報を見ても気が付かないのか、そのメカニズムについて古田氏は「2万人の調査で偽情報を見た人に『これ事実だと思いますか?』と聞くと、平均で51.5%が『事実だ』と応えたのです。人は騙されるのです。基本的に、人は情報を事実だと受け止めがちです。その背景にあるのはバイアスです。専門的な分野であれば騙されないのでしょうが、すべての分野に詳しい人間なんていませんよね」と説きます。

日本ファクトチェックセンターでは、情報を3つの分野に整理しています。ひとつは誤情報、次に偽情報、そして悪意ある情報です。この中で偽情報は、誰かがわざと意図的に作った誤った情報操作になります。古田氏は「偽情報を作る人は、故意犯、確信犯、愉快犯の3つに分類されます」と整理します。

故意犯は、偽情報で政治的や経済的な利益を得ようとする人です。確信犯は、偽情報を正しいと信じ込む人です。そして愉快犯は、誰かが騙されるのを見て楽しむ人になります。これらの意図的な人たちに加えて、古田氏は「偽情報を単に拡散する人たちがいます。その人たちのモチベーションは、情報の発信者を信じ切っていたり、状況に熱狂してとにかくシェアしちゃう、といった行動に出ます。2万人の調査でも、2割くらいの確率で人はシェアしてしまいます」と偽情報が拡散されるメカニズムを説明します。

●国家規模での偽情報拡散や選挙とSNSの影響

「海外からの情報工作が増えています」と古田氏は、国家規模で偽情報が拡散されている現状に触れます。「アメリカのグローバルエンゲージメントセンター(GEC)がまとめた報告書では、中国が世界中でどんな情報工作を仕掛けているのかレポートしています。また、イギリスのlogically.aiでも、福島第一原発から処理水を海洋放出した時に、中国が世界中でどういう影響工作を仕掛けていたのかレポートにまとめています」と国家規模での偽情報拡散をファクトチェックする機関を紹介します。

そして、選挙におけるSNSの影響力について、日本の兵庫県知事選挙を例に取り上げます。古田氏は「振り返ってみると、米国でオバマ大統領が当選した時は、Facebook選挙と呼ばれていました。Facebookの旋風がオバマを大統領に押し上げたといわれています。2016年はトランプになりました。そうした他国の動向から見ると、日本にSNSの波が届いたのは、とても遅かったと感じます」と分析し、「兵庫県知事選挙では、辞職前に15.2%だった斎藤氏の支持率が、再選後は76%の評価になっていました。これは明らかにソーシャルメディアの影響です。有権者へのアンケートでも、投票の参考にしたものの1位がSNSや動画サイトで30%に達していました。新聞・テレビの24%を上回っていたのです。おそらく、史上初の選挙だったと思います」と説明します。

さらに調査によれば、SNSや動画を参考にした有権者の70%以上が斎藤氏に投票していました。別の調査によれば、90%に達しています。その一因について、古田氏は「立花さんの動画の影響は大きかったと思います。神戸新聞は、同氏の動画視聴が累計で1,700万回と調査していますが、それ以外のアカウントでシェアされた回数を含めると、おそらく1億回を超えるようなビューがあったと思います。新聞やテレビなどの報道機関は、選挙前になると公正を期すために個別候補者の情報を報道しなくなります。その空白期間に兵庫県の有権者はSNSを見て投票先を決めたと考えられます」と分析します。

●生成AIによる偽情報とファクトチェックの重要性

ソーシャルメディアの与える影響が拡大する中で、拡散される情報の真正性をどのように確保していくのか、日本ファクトチェックセンター (JFC)では、「当初は新型コロナの話題が多かったけれども、今は政治系の話題を一番多く検証しています。選挙期間中だけで28本のファクトチェックと5本の解説記事を出しました。大手メディアと比較して5倍くらいのコンテンツをJFCで出しています」と取り組みに触れ、「私たちのコンテンツは、検索の上位に出ます。ソーシャルメディアでデマが拡散されても、検索で勝てます。中長期的にデータベースに収納されて広がっていく特性があります」と古田氏は話します。

記者による目視でのファクトチェックによる真正性の高いコンテンツの発信に加えて、ファクトチェッカーの認定試験や養成講座、教材の無料配布などの啓蒙活動もJFCでは推進しています。また、アメリカのmeedan.comから技術提供を受けてAIのチャットボットも作成しています。さらに、先に触れたイギリスのlogically.aiが開発している動画分析ツールの日本語化にも協力しています。

講演の最後に古田氏は「2024年にはAIによる偽情報の氾濫はないと予測していました。なぜなら、今の生成AIにできるのは本物っぽいコンテンツを作ることだからです。まだ、人が見たいコンテンツを作ることはできません。おそらく、あともうしばらくしたら、人が見たいコンテンツを生成AIが作り始めます。その時に、本当の意味での偽情報の氾濫が始まります。これから4年間で事態は確実に悪化します。それを食い止めるためには、ファクトチェックとメディアリテラシーの強化や教育が重要です。法的なルール作りにも取り組み、ツールの開発や研究も必須です。一方で、ファクトチェックは収益をもたらしません。なぜなら、デマが無料で拡散してるのに、私たちのコンテンツを有料では売れないからです。無料でやるしかないのです。それだけに、資金援助が重要です。合わせて、ビジネス業界の方々の得意な部分をぜひ私たちと一緒に取り組んでいただけたらと思っております」と締めくくりました。

中編へ→

●生成AIによる偽情報とファクトチェックの重要性

ソーシャルメディアの与える影響が拡大する中で、拡散される情報の真正性をどのように確保していくのか、日本ファクトチェックセンター (JFC)では、「当初は新型コロナの話題が多かったけれども、今は政治系の話題を一番多く検証しています。選挙期間中だけで28本のファクトチェックと5本の解説記事を出しました。大手メディアと比較して5倍くらいのコンテンツをJFCで出しています」と取り組みに触れ、「私たちのコンテンツは、検索の上位に出ます。ソーシャルメディアでデマが拡散されても、検索で勝てます。中長期的にデータベースに収納されて広がっていく特性があります」と古田氏は話します。

記者による目視でのファクトチェックによる真正性の高いコンテンツの発信に加えて、ファクトチェッカーの認定試験や養成講座、教材の無料配布などの啓蒙活動もJFCでは推進しています。また、アメリカのmeedan.comから技術提供を受けてAIのチャットボットも作成しています。さらに、先に触れたイギリスのlogically.aiが開発している動画分析ツールの日本語化にも協力しています。

講演の最後に古田氏は「2024年にはAIによる偽情報の氾濫はないと予測していました。なぜなら、今の生成AIにできるのは本物っぽいコンテンツを作ることだからです。まだ、人が見たいコンテンツを作ることはできません。おそらく、あともうしばらくしたら、人が見たいコンテンツを生成AIが作り始めます。その時に、本当の意味での偽情報の氾濫が始まります。これから4年間で事態は確実に悪化します。それを食い止めるためには、ファクトチェックとメディアリテラシーの強化や教育が重要です。法的なルール作りにも取り組み、ツールの開発や研究も必須です。一方で、ファクトチェックは収益をもたらしません。なぜなら、デマが無料で拡散してるのに、私たちのコンテンツを有料では売れないからです。無料でやるしかないのです。それだけに、資金援助が重要です。合わせて、ビジネス業界の方々の得意な部分をぜひ私たちと一緒に取り組んでいただけたらと思っております」と締めくくりました。

中編へ→

- 年度を選択

- 2000(平成12)年度(3件)

- 2001(平成13)年度(5件)

- 2002(平成14)年度(9件)

- 2003(平成15)年度(11件)

- 2004(平成16)年度(15件)

- 2005(平成17)年度(14件)

- 2006(平成18)年度(14件)

- 2007(平成19)年度(42件)

- 2008(平成20)年度(37件)

- 2009(平成21)年度(34件)

- 2010(平成22)年度(29件)

- 2011(平成23)年度(19件)

- 2012(平成24)年度(28件)

- 2013(平成25)年度(28件)

- 2014(平成26)年度(32件)

- 2015(平成27)年度(29件)

- 2016(平成28)年度(14件)

- 2017(平成29)年度(6件)

- 2018(平成30)年度(9件)

- 2019(令和元)年度(12件)

- 2020(令和2)年度(9件)

- 2021(令和3)年度(8件)

- 2022(令和4)年度(17件)

- 2023(令和5)年度(7件)

- 2024(令和6)年度(31件)

- 2025(令和7)年度(1件)